Beeinträchtungen einer Richtfunkverbindung durch Wetterereignisse

Regen, Schnee oder Nebel - Auswirkungen und Lösungen

Regen und Richtfunk: So beeinflusst Niederschlag Ihre Verbindung

Starker Regen kann den Empfang einer Richtfunkverbindung deutlich schwächen.

Dies liegt an zwei physikalischen Effekten: der Absorption und der Streuung der elektromagnetischen Wellen durch die Regentropfen.

Wenn die Regentropfen kleiner sind als die Wellenlänge der Funkverbindung, wird die Energie absorbiert. Sind die Tropfen hingegen etwa so groß wie die Wellenlänge, findet eine Streuung statt, welche die Signalstärke ebenfalls reduziert.

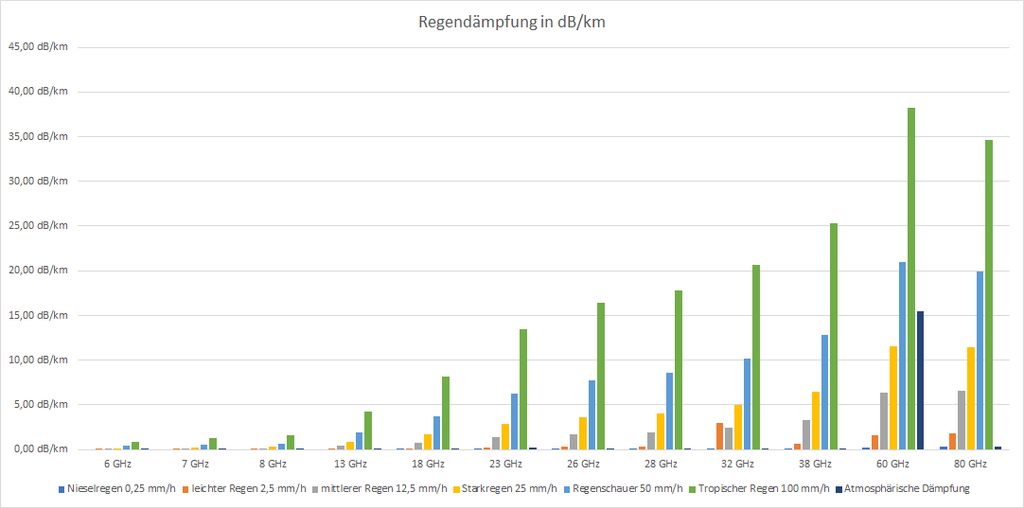

Die Dämpfung durch Regen ist stark frequenzabhängig.

Typische Regentropfen haben einen Durchmesser zwischen 0,5 und 4 mm. Bei sehr starkem Regen sind die Tropfen tendenziell größer als bei leichtem Nieselregen, was die Dämpfung weiter verstärkt.

Interessanterweise sind Regentropfen eher linsenförmig als kugelförmig. Dies führt dazu, dass vertikal polarisierte Wellen weniger stark gedämpft werden als horizontal polarisierte.

Bei Frequenzen unter 10 GHz ist die Regendämpfung selbst bei heftigstem Regen meist unter 15 dB. Die in der Regel vorhandene Schwundreserve von 30 dB, die für die Mehrwegeausbreitung vorgesehen ist, kann diese wetterbedingte Dämpfung in den meisten Fällen erfolgreich ausgleichen.

Unterschiedliche Regenarten = unterschiedliche Beeinflussung

Nieselregen

0,25 mm / h

Leichter Regen

2,5 mm / h

Mittlerer Regen

12 mm / h

Starkregen

25 mm / h

Regenschauer

50 mm / h

Tropischer Regen

100 mm / h

Die einzelnen Regentypen lassen sich nach Tröpfengröße, Niederschlagsmenge und zeitlichem Ablauf unterscheiden.

Zu der Regendämpfung muss noch die Atmosphäre Dämpfung hinzuaddiert werden. Diese hat gerade bei 60 GHz einen enormen Einfluss auf die Gesamtdämpfung.

Beispiel:

Richtfunklink 30 km, 7 GHz

Nieselregen:

(0,00 dB + 0,01 dB/km) * 30 km

= 0,3 dB

leichter Regen:

(0,01 + 0,01 dB/km) * 30 km

= 0,6 dB

mittlerer Regen:

(0,10 + 0,01 dB/km) * 30 km

= 3,3 dB

Starkregen:

(0,23 + 0,01 dB/km) * 30 km

= 7,2 dB

Regenschauer:

(0,53 + 0,01 dB/km) * 30 km

= 16,2 dB

Tropischer Regen:

(1,25 + 0,01 dB/km) * 30 km

= 37,5 dB

Beispiel:

Richtfunklink 0,5 km, 60 GHz

Nieselregen:

(0,22 dB + 15,5 dB/km) * 0,5 km

= 7,86 dB

leichter Regen:

(1,58 + 15,5 dB/km) * 0,5 km

= 8,54 dB

mittlerer Regen:

(6,34 + 15,5 dB/km) * 0,5 km

= 10,92 dB

Starkregen:

(11,53 + 15,5 dB/km) * 0,5 km

= 13,5 dB

Regenschauer:

(20,98 + 15,5 dB/km) * 0,5 km

= 18,24 dB

Tropischer Regen:

(38,18 + 15,5 dB/km) * 0,5 km

= 26,84 dB

Regenzonen

Zur Vereinfachung für die Berechnung der Regendämpfung, benutzt man Regenzonen. Diese definieren Gebiete mit gleicher Regenrate. Die Datengrundlage bilden hierfür historische Wetterdaten.

Deutschland unterteilt man grob in 3 Regenzonen:

- E - Norddeutschland (22 mm/h)

- H - Mitteldeutschland (32 mm/h)

- K - Süddeutschland (42 mm/h)

Betrachtet für die Berechnung wird die maximale Regenrate die in 0,01% der Zeit überschritten wird.

Umrechnung in andere Verfügbarkeiten

Verfügbarkeit

E

H

K

99 %

0,6 mm /h

2 mm/h

1,5 mm/h

99,9 %

6 mm/h

10 mm/h

12 mm/h

99,95 %

10 mm/h

11 mm/h

20 mm/h

99,99 %

22 mm/h

32 mm/h

42 mm/h

99,995 %

35 mm/h

48 mm/h

62 mm/h

99,999 %

70 mm/h

53 mm/h

100 mm/h

Die Planungsgröße der vollen Verfügbarkeit bei Richtfunkverbindungen liegt bei 99.995%.

Dies entspricht 26.5 min/Jahr in denen theoretisch ein niedrigere Übertragungsrate auftreten kann. Dies übertrifft vielfach den Plangrößen von anderen Übertragungstechnologien wie z.B. Glasfaser.

Absorption durch atmosphärische Gase

Ab einer Frequenz von 20 GHz wird neben der Regendämpfung auch die Absorption durch atmosphärische Gase ein wichtiger Einflussfaktor. Die hautpsächliche Absorption verursacht dabei Wasserdampf und Sauerstoff.

Absorption durch Sauerstoff in trockener Luft erreicht bei 60 GHz ihr Maximum.Sie beträgt dort bis zu 15,5 dB/km.

Die Dämpfung durch Wasserdampf hat im Bereich von 23 GHz ein Maximum. Sie beträgt hier ca. 0,2 dB/km. Danach fällt sie kurz ab und steigt dann ab 50 GHz wieder stark an. Bei 80 GHz erreicht sie ca. 0,3 dB/km.

Rechnet man beide zusammen erhält man die Verluste durch die Absorption von atmosphärischen Gasen.

Gerade im Bereich von 23 und 60 GHz hat dieser einen enormen Einfluss auf die Empfangsleistung.

Frequenz

Atmosphärische Dämpfung

typische Funkfeldlänge

6 GHz

0,01 dB/km

> 15 km

7 GHz

0,01 dB/km

> 15 km

8 GHz

0,01 dB/km

> 15 km

13 GHz

0,02 dB/km

12 - 15 km

18 GHz

0,06 dB/km

4 - 12 km

23 GHz

0,20 dB/km

4 - 5 km

26 GHz

0,13 dB/km

2 - 4 km

28 GHz

0,13 dB/km

2 - 4 km

32 GHz

0,11 dB/km

1 - 2 km

38 GHz

0,10 dB/km

0 - 2 km

60 GHz

15,50 dB/km

0 - 0,5 km

80 GHz

0,36 dB/km

0 - 3 km

Richtfunk bei Eis und Schnee

Trockenes Eis und Schnee

Die Dämpfung durch trockenes Eis und Schnee ist im Allgemeinen gering. Das liegt daran, dass reines Eis und trockener Schnee eine geringe dielektrische Verlusttangente aufweisen, was bedeutet, dass sie elektromagnetische Wellen kaum absorbieren. Schnee besteht zudem aus Eis und Luft, wodurch die Dämpfung weiter reduziert wird.

Schmelzendes Eis und nasser Schnee

Die größte Herausforderung stellen schmelzendes Eis und nasser Schnee dar. Wenn Eis oder Schnee zu schmelzen beginnt, bildet sich ein Wasserfilm auf den Antennenoberflächen. Wasser hat eine deutlich höhere dielektrische Verlusttangente als Eis, was zu einer starken Absorption und Streuung der Funkwellen führt.

Die Dämpfung kann hierbei erheblich ansteigen, je nach Frequenz und Dicke des Wasserfilms sind Werte von bis zu 18 dB oder sogar mehr möglich.

Besonders kritisch ist dies, wenn sich ein dicker Wasserfilm auf der Antennenoberfläche bildet (bekannt als "Wet-Antenna-Effekt").

Frequenzabhängigkeit

Ähnlich wie bei Regen ist die Dämpfung durch Eis und Schnee frequenzabhängig. Höhere Frequenzen (z.B. im Millimeterwellenbereich wie Ka-Band oder E-Band) sind tendenziell stärker betroffen als niedrigere Frequenzen, da die Wellenlänge kleiner ist und die Interaktion mit den Wassertropfen/Filmen intensiver wird.

Polarisationsabhängigkeit

Auch bei Eis und Schnee kann die Form der Partikel eine Rolle spielen. Wie bei Regen, wo Regentropfen eher linsenförmig sind, können auch schmelzende Eiskristalle oder Schneeflocken nicht perfekt kugelförmig sein. Dies kann zu einer leicht unterschiedlichen Dämpfung für vertikal und horizontal polarisierte Wellen führen, wobei in einigen Fällen horizontale Polarisation stärker beeinträchtigt sein kann.

Maßnahmen zur Minderung der Beeinträchtigung

Antennenheizungen: Um dem Aufbau von Eis und Schnee auf den Antennen vorzubeugen und den Wasserfilm beim Abtauen zu verhindern, werden häufig Antennenheizungen eingesetzt. Diese halten die Oberfläche eisfrei und minimieren so die Dämpfung.

Hydrophobe Beschichtungen: Spezielle wasserabweisende (hydrophobe) Beschichtungen auf Antennen können ebenfalls dazu beitragen, die Bildung eines durchgängigen Wasserfilms zu verhindern und somit die Dämpfung zu reduzieren.

Schwundreserve und Adaptive Modulation: Moderne Richtfunksysteme verfügen über eine Schwundreserve (zusätzliche Leistungsreserve), um temporäre Dämpfungen auszugleichen. Zudem kommt die adaptive Modulation zum Einsatz, die bei sinkendem Empfangspegel automatisch auf eine robustere, aber weniger datenintensive Modulationsstufe umschaltet, um die Verbindung aufrechtzuerhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trockenes Eis und Schnee meist unkritisch für Richtfunkverbindungen sind. Das Hauptproblem entsteht, wenn Wasser ins Spiel kommt - sei es durch schmelzendes Eis/Schnee oder nassen Schnee, der sich auf den Antennen ansammelt. Hier können erhebliche Dämpfungen auftreten, denen aber durch entsprechende technische Maßnahmen begegnet werden kann.