Richtfunkplanung und Installation

Projektablauf für den Aufbau einer Richtfunkverbindung

Jedes Richtfunkprojekt ist einzigartig und erfordert eine individuelle Herangehensweise. Es gibt keine Universallösung, die für jedes Vorhaben gleichermaßen geeignet ist. Stattdessen müssen die spezifischen Anforderungen, Ziele und Rahmenbedingungen jedes einzelnen Projekts genau analysiert werden.

Faktoren wie die geografische Lage, die bestehende Infrastruktur und regulatorische Vorgaben beeinflussen den Projektverlauf maßgeblich.

Wir entwickeln maßgeschneiderte Kundenlösungen um damit flexibel auf die individuellen Gegebenheiten und Anforderungen eingehen zu können.

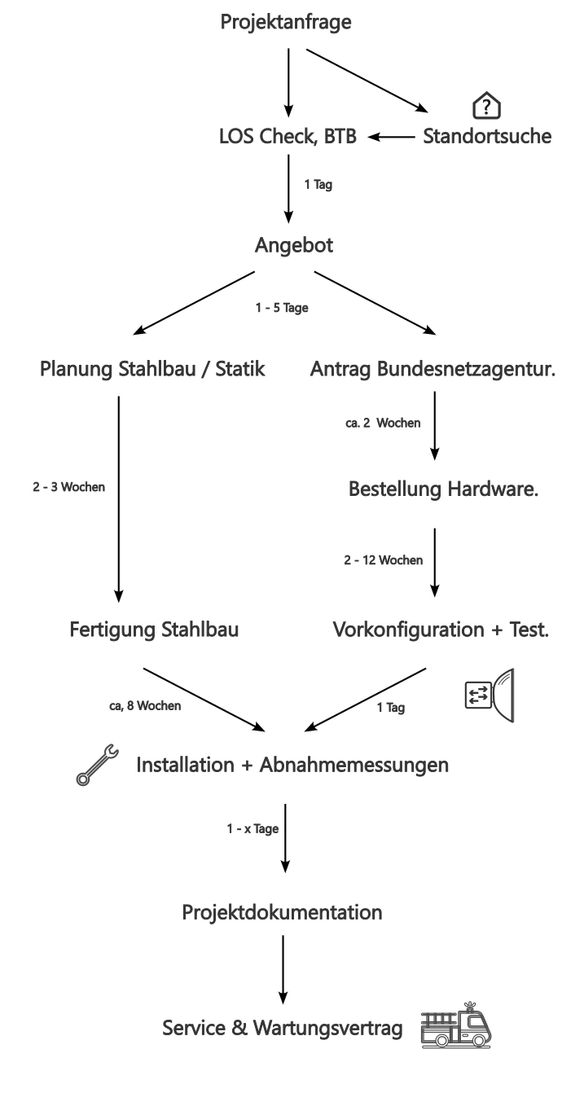

Der Aufbau einer Richtfunkverbindung folgt dennoch einem strukturierten Projektablauf:

- Standortsuche: Identifikation potenzieller Standorte, die die technischen und infrastrukturellen Voraussetzungen erfüllen.

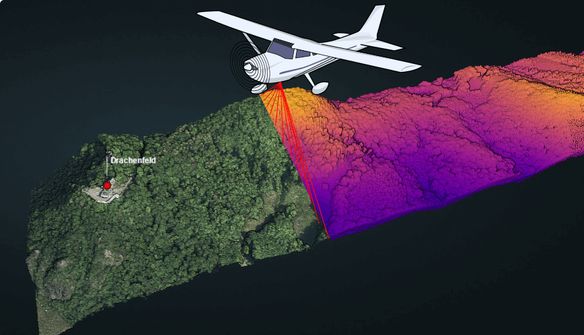

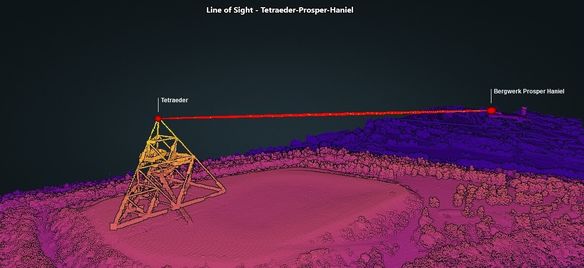

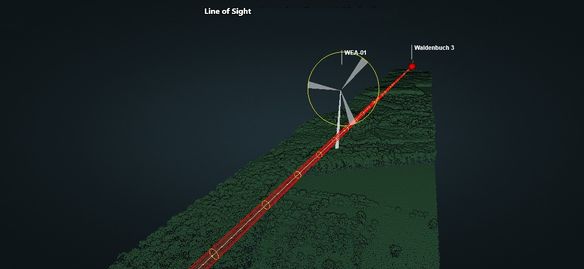

- LOS Check (Line of Sight): Prüfung auf freie Sichtlinie und Fresnelzone zwischen den Standorten, z.B. durch Geländebegehungen oder Software-Simulation.

- Funkplanung: Festlegung technischer Parameter wie Frequenzband, Sendeleistung und Antennentypen für optimale Signalqualität.

- Angebotserstellung: Erstellung eines umfassenden Angebots mit allen Kosten.

- Frequenzantrag: Beantragung der Frequenzzuteilung bei der Bundesnetzagentur.

- Hardwarebestellung: Bestellung der Richtfunkkomponenten nach Erhalt der Frequenzzuteilung, da verschiedene Hardwareversionen je nach Frequenzbereich nötig sein können.

- Vorkonfiguration nach Kundenwunsch und ein Labor-Stresstest.

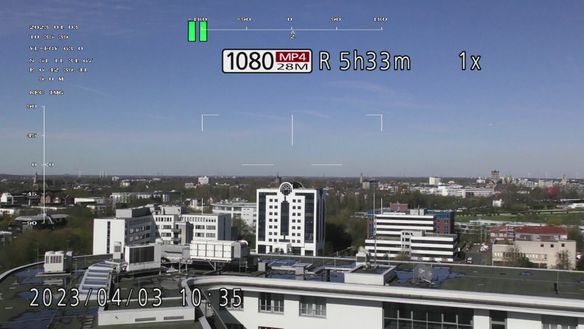

- Inbetriebnahme: Installation der Hardware (Antennen, Geräte), Verkabelung, Konfiguration und abschließende Funktionstests.

- Wartung: Regelmäßige Inspektionen, Software-Updates und Störungsbehebung zur Sicherung der langfristigen Stabilität und Performance.

Dieser Ablauf gewährleistet eine effiziente Realisierung und einen reibungslosen Betrieb der Richtfunkverbindung.

Optimale Standortwahl für Richtfunk: Darauf kommt es an

Die Auswahl des richtigen Standorts ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Stabilität von Richtfunkverbindungen. Um eine optimale Signalübertragung zu gewährleisten, müssen mehrere Schlüsselfaktoren berücksichtigt werden.

Freie Sicht und Fresnelzone

Der wichtigste Aspekt ist eine freie Sichtlinie (Line of Sight, LOS) zwischen den Antennen.

Jegliche Hindernisse wie Gebäude, Bäume oder topografische Erhebungen können das Signal dämpfen oder blockieren. Ideal ist zudem eine freie erste Fresnelzone.

Die Fresnelzone ist ein ellipsoider Bereich um die direkte Sichtlinie, in dem der Großteil der Funkwellenenergie übertragen wird.

Werden Objekte in dieser Zone passiert, kann es zu Interferenzen und Signalverschlechterung kommen.

Geografische und infrastrukturelle Faktoren

Die geografische Beschaffenheit des Geländes spielt eine große Rolle. Dazu gehören die Topografie, die Bodenbeschaffenheit und mögliche Geländeneigungen, die die Sichtlinie beeinflussen könnten.

Die Zugänglichkeit des Standorts ist ebenfalls von Bedeutung, sowohl für die Installation als auch für spätere Wartungsarbeiten.

Eine zuverlässige Stromversorgung am gewählten Standort ist unerlässlich für den Betrieb der Richtfunkanlagen.

Des Weiteren sollte die Anbindung an bestehende Infrastruktur, wie zum Beispiel Glasfasernetze oder vorhandene IT-Infrastruktur, berücksichtigt werden, um eine reibungslose Integration in das Gesamtnetzwerk zu ermöglichen.

Regulatorische und Umwelteinflüsse

Bevor ein Standort final festgelegt wird, müssen regulatorische Aspekte geprüft werden. Dazu gehören Genehmigungsverfahren, Bauvorschriften oder auch eventuelle Denkmalschutzauflagen.

Auch potenzielle Umwelteinflüsse dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Extremwetterereignisse, Windlasten oder auch die elektromagnetische Verträglichkeit mit anderen Funkanwendungen in der Umgebung können die Performance der Richtfunkstrecke beeinflussen.

Zukünftige Netzwerkerweiterung

Bei der Standortentscheidung sollte auch die zukünftige Entwicklung des Netzwerks bedacht werden.

Eine vorausschauende Planung ermöglicht es, die Richtfunkverbindung langfristig stabil und leistungsfähig zu halten und zukünftige Erweiterungen oder Anpassungen einfacher zu integrieren.